Пороки развития центральной нервной системы (ЦНС) относятся к одним из наиболее распространенных аномалий развития плода. Дефекты заращения нервной трубки являются самыми частыми пороками развития ЦНС и обнаруживаются с частотой 1–2 на 1000 новорожденных. Встречаемость внутричерепных поражений при нормальном строении нервной трубки остается неизвестной, так как вероятно многие из них остаются нераспознанными при рождении и манифестируют позже.

Однако по данным долгосрочных катамнестических исследований предполагается, что частота встречаемости таких пороков может достигать 1 на 100 новорожденных (1). На протяжении более чем 30 лет ультразвуковое исследование является основным диагностическим инструментом для выявления пороков развития ЦНС.

Причины и механизм образования

Капсула с жидкостью внутри бывает врожденной и приобретенной.

Врожденная форма кисты Верги:

- диагностируется у маленьких детей в 60% случаев, а при недоношенности практически у всех;

- в данном случае она протекает почти всегда бессимптомно и часто ее диагностируют случайно;

- обычно не нуждается в лечении и ликвидируется в 75% самостоятельно;

- причиной появления полости является патология развития плода, внутриутробное инфицирование и травмирование.

Приобретенная форма кисты:

- возникает в течение жизни из-за полученных травм головы, сотрясений, мозговых кровоизлияний, воспалительных и инфекционных поражений ЦНС;

- такая форма способна развиваться до больших размеров, принося тем самым осложнения здоровья;

- чтобы избежать усугубления ситуации приобретенную форму необходимо систематически наблюдать и лечить.

Клиническая картина

Меняющая параметры, растущая полость Верге давит на сосудистую часть мозга, эпителиальную ткань — пациент чувствует патологическую симптоматику:

- периодические чувства сдавливающей головной боли;

- ухудшение функционирования органов осязания, слуха;

- способность воспринимать звуки без внешнего слухового раздражителя — шумит, звени в ушах;

- увеличение внутри-черепного давления;

- ритмичные, быстрые сокращения мышц туловища, конечностей;

- чувство тяжести в голове;

Киста прозрачной перегородки

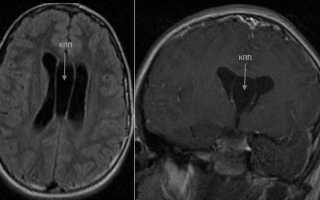

Если говорить о прозрачных перегородках (киста Верги) , то это две тонкие пластины мозгового вещества с щелью, которые, по сути, будут разделены. Эта щель расположена в области между сводом и передней частью мозолистого тела. У некоторых людей диаметр кисты составляет 1-2 мм, тогда как в других вариантах кисты вырастают до нескольких сантиметров. На сегодняшний день существует много классификаций этой патологии.

Для начала нужно сказать, что киста прозрачной перегородки может быть врожденной (образованной в мозге плода во время внутриутробного развития) или приобретенной (образованной после рождения, у детей или взрослых). Кроме того, кисты разделяются, учитывая их локализацию. Например, у некоторых пациентов киста находится в передней зоне межжелудочковой перегородки. Иногда она расположен в мозжечке. Эти факторы, разумеется, необходимо учитывать при лечении кисты.

Киста прозрачной перегородки в основном формируется в период внутриутробного развития. Согласно статистическим данным, около 60% детей (и 100% недоношенных детей) рождаются с кистой в головном мозге.

Что касается причин, то они выглядят примерно одинаково, независимо от того, появляется ли киста во взрослой жизни или во время развития плода:

- заболевания, сопровождающиеся воспалением оболочек головного мозга;

- травмы и заболевания, сопровождающиеся кровоизлияниями в мозг;

- различные степени сотрясения;

- заболевания инфекционного происхождения, особенно те, которые затрагивают мозговые оболочки.

Фактически, в большинстве случаев присутствие кисты прозрачной перегородки в мозге клинически не проявляется — пациент даже не подозревает о проблеме. Более того, киста прозрачной перегородки головного мозга, размер которой не слишком велик, обычно обнаруживается случайно во время диагностики другого заболевания. Иногда киста начинает сдавливать соседние отделы мозга, время от времени блокируя отверстие Монро.

На какие симптомы следует обратить внимание? Пациенты, как правило, жалуются на следующее :

- сильные головные боли, которые возникают внезапно и так же внезапно исчезают;

- повышенное внутричерепное давление;

- нарушение работы слухового аппарата — пациенты отмечают уменьшение или ухудшение слуха, появление шума в ушах;

- некоторые пациенты жалуются на ощущение сдавливания в области головы.

Естественно при лечении кисты важно определить первичное заболевание и провести соответствующее лечение, будь то инфекция или воспалительный процесс. При повышении внутричерепного давления пациентам назначают препараты, которые нормализуют циркуляцию спинномозговой жидкости.

Схема терапии обычно включает в себя осмотические диуретики ( удаляют избыток жидкости), средства для улучшения кровообращения в тканях мозга, ноотропные препараты. Быстрый рост кисты при отсутствии лечения представляет собой угрозу. В конце концов, киста сжимает сосуды и ткани, нарушение питания нейронов вызывает деградацию определенных структур мозга, из-за чего постепенно клетки теряют свои функции.

Как правило, стабилизация внутричерепного давления и лечение первичного заболевания достаточно — киста постепенно уменьшается, а иногда даже исчезает сама по себе. К сожалению, это не всегда происходит, и некоторым пациентам нужна операция. Для начала, используя специальный зонд в стенке кисты образуют отверстие, через которое жидкость выходит в мозговой желудочек. В 80% случаев эта процедура позволяет избавиться от опухолей. Иногда отверстие между стенками кситы все еще остается закрыто, и врач может принять решение о необходимости шунтирования.

Профилактика образований

Полностью предотвратить появление кисты можно, правильно спланировав беременность.

Несмотря на то, что патология встречается лишь в 3% благоприятных течений беременности, важно обеспечить на период вынашивания ребенка не только покой. Окончательно снизит риск образований сбалансированное питание организма

Еще во время зачатия и за месяц до него отец и мать должны принимать специальные препараты для улучшения генетического материала. Витаминные комплексы, которые разработаны специально для людей, планирующих беременность, позволяют:

- снизить риск патологических отклонений;

- улучшить иммунитет будущего ребенка;

- снизить риск мелких отклонений, в том числе образования кисты сосудистых сплетений;

- нормализовать кровообращение в области мозга, тем самым предотвратив появление и сосудистых кист, более опасных.

Чтобы снизить риск осложнений, важно вести правильный образ жизни и следовать рекомендациям специалистов-гинекологов:

- не курить;

- не пить;

- отказаться от употребления медикаментов, которые противопоказаны в период беременности (тяжелые анальгетики, препараты на основе спирта, транквилизаторы);

- снизить тяжелые физические нагрузки или вообще отказаться от них;

- регулярно посещать гинеколога;

- при любых подозрениях о нарушении течении беременности обращаться к врачу;

- сбалансировать рацион питания.